公正競争規約とは

公正競争規約とは

公正競争規約は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第36条の規定により、 事業者または事業者団体が、消費者庁長官および公正取引委員会の認定を受けて、 景品類または表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。景品表示法

第36条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、 内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、 又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。2 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、 前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、 同項の認定をしてはならない。

一 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び 事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。

二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

三 不当に差別的でないこと。

四 当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。

景品表示法の規制対象は全業種です。景品表示法の執行(調査、措置等)は、消費者庁、 都道府県および一部の府県から条例により権限を委譲された市が行っており、 調査については、消費者庁長官から委任された公正取引委員会の地方事務所なども行っています。 しかしながら、行政の人員と予算には限りがあり、 行政のみで全国の違反行為を網羅的に指導するには限界があります。

そうした中で、公正競争規約の認定を受けた業界は、当該規約を運用することにより、 自主的に当該業界の表示や取引の適正化を図っていることから、 公正競争規約は行政による景品表示法の執行とともに景品表示法を着実に運用するためのいわば車の両輪であるといわれています。

また、公正競争規約の設定を受ける際に、業界は、

規約案を策定した段階で消費者からの意見を聴取し、それを規約に反映させるための会議(表示連絡会)

を開催しており、また、それを経て業界が規約の認定申請を行うと、

消費者庁は、それをパブリックコメントに付しています。

これら厳格な認定手続きによって、公正競争規約は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

および事業者間の公正な競争を確保するために適切なものである等の

上記要件(景品表示法第36条第2項)をクリアしています。

また、公正競争規約の設定を受ける際に、業界は、

規約案を策定した段階で消費者からの意見を聴取し、それを規約に反映させるための会議(表示連絡会)

を開催しており、また、それを経て業界が規約の認定申請を行うと、

消費者庁は、それをパブリックコメントに付しています。

これら厳格な認定手続きによって、公正競争規約は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

および事業者間の公正な競争を確保するために適切なものである等の

上記要件(景品表示法第36条第2項)をクリアしています。このように、公正競争規約は、単なる業界の自主基準とは異なるものです。 これを守っている限り、規約に参加する事業者は景品表示法に違反しないため、 参加する事業者にとって、セーフハーバーとして機能しています。

公正競争規約の種類・数

公正競争規約には、景品に関する公正競争規約(景品規約)と 表示に関する公正競争規約(表示規約)があります。業種カテゴリー別の公正取引協議会とそれぞれの協議会が運用している公正競争規約については次のページをご覧ください。公正競争規約の内容

景品表示法は全業種に適用されるため、その規定は、ある程度、一般的、抽象的なものにならざるを得ません。

例えば、景品類の規制では、告示により、提供できる景品類の価額が定量的に定められているものの、

個別具体的な商品・サービスの取引に当てはめた場合に、

景品類として規制されるのか、または値引きや付属物として規制を受けないのかなど、

また、表示の規制では、具体的にどのような文言を使用すると、著しく優良または有利と認定されるのか、

などといったことは、事案に応じて個別具体的に判断されるため、

規制を受ける事業者側から見ると必ずしもクリアであるとはいえません。

景品表示法は全業種に適用されるため、その規定は、ある程度、一般的、抽象的なものにならざるを得ません。

例えば、景品類の規制では、告示により、提供できる景品類の価額が定量的に定められているものの、

個別具体的な商品・サービスの取引に当てはめた場合に、

景品類として規制されるのか、または値引きや付属物として規制を受けないのかなど、

また、表示の規制では、具体的にどのような文言を使用すると、著しく優良または有利と認定されるのか、

などといったことは、事案に応じて個別具体的に判断されるため、

規制を受ける事業者側から見ると必ずしもクリアであるとはいえません。公正競争規約は、この景品表示法の抽象的な部分を補完します。 それぞれの業界の商慣習や実態を考慮し、「この業界では、何が良くて何が悪いのか」を具体的かつ明瞭にルール化しているのです。

景品類等の指定の告示の運用基準(昭和52年4月1日事務局長通達第7号)において、

例えば、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」について、

「公正競争規約が設定されている業種については、当該公正競争規約の定めるところを参酌する。」

とされているなど、景品表示法の運用において、

公正競争規約が参酌される場合があります

(運用基準については、こちらをご参照ください。)。

さらに、公正競争規約には、景品表示法に限らず、

他の法令により義務付けられた事項も広く取り入れられています。

例えば、食品の表示規約には、食品表示法に基づく一括表示事項が必要表示事項(後述)とされているように、

そうした規約を運用する業界において、公正競争規約は、

景品表示法および関連法令を包括するコンプライアンスのためのワンストップサービスとして機能しています。景品規約

景品規約37件のうち、26件は一般ルール(一般消費者告示および懸賞制限告示)に、 また、9件は業種別制限告示に沿った規約です。 他の2件(銀行業及び自動車業〈二輪自動車〉)は一般ルールに一部例外規定が付加された規約です。表示規約

表示規約には、一般に、次の3つの事項が定められています。a 必要表示事項(必ず表示しなければならない事項とその基準)

例えば、食品の表示規約の「必要表示事項」には、 名称、原材料名、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、製造者等の名称 および住所を一括表示することに加え、栄養成分表示、アレルギーや添加物の表示方法が 食品表示法に沿って規定されています。b 特定用語の表示基準(規約対象商品等に特定の用語を使用する場合の基準)

「特定用語の表示基準」には、例えば、「名産」「特製」「手作り」等の用語の使用基準があります。c 不当表示の禁止(表示してはならない事項)

「不当表示の禁止」としては、客観的な根拠に基づかない「特選」「高級」等の文言を 禁止する規定等が見られます。土産品の上げ底を防止する過大包装の禁止規定もこの一つです。公正マーク

表示規約にのっとって適切な表示がなされている商品には「公正マーク」が、 また、表示規約の参加者の店頭には「会員証」が表示されている場合があります。 消費者の信頼を高めるこうしたマークは、一般に、規約、その細則等に定められています。 「公正マーク」と「会員証」公正競争規約の運用

公正競争規約の運用は、各公正取引協議会が、 それぞれ自主的に行っています (既存の団体(ビール酒造組合等)が運用し「公正取引協議会」という名称を用いていない場合もあります。)。公正取引協議会は、一般に、公正競争規約に関するパンフレットや解説書を作成し、 事業者や一般消費者に配布し、 また、ウェブサイトを開設して公正取引協議会の概要や活動内容を広く周知しています。 さらに、商品の包装や広告物などが公正競争規約の規定に合致しているかなどについて 会員からの相談に対応(業界によっては非会員や消費者からの相談にも対応)しています。 このほか、例えば、次のような方法で、公正競争規約の順守状況の調査、 措置等を行う公正取引協議会もあります。

(試買検査会)

会員および非会員が実際に販売している商品を購入し、 公正競争規約に定められた基準とおりに表示されているか、不当表示のおそれはないか、 その他気付きの点がないかなどを消費者の参加を得てチェックしています。(店頭調査)

会員および非会員の店頭に赴き、公正競争規約の順守状況 (非会員については公正競争規約に沿った表示がなされているか)について調査を行っています。(公正競争規約違反の調査)

公正競争規約違反の疑いのある情報に接した場合に調査を行い、 問題があれば警告等の措置を行っています。- 公正競争規約に違反することに加え、景品表示法にも違反する場合に、 消費者庁が自ら措置を採るか否かは消費者庁の裁量です。 会員の違反行為について公正競争規約に基づいて措置すべきとして、 行政から公正取引協議会に通知される場合もあります。

公正競争規約参加者がその公正競争規約に違反した場合、その公正競争規約の実施機関である公正取引協議会等は、同規約に基づき処理を行っています。

公正競争規約違反行為が、同時に景品表示法違反を構成することもありますが、この場合に、景品表示法に基づく措置を行う消費者庁や都道府県において、

公正取引協議会に規約に基づく措置を採ることを求め、適切な措置が採られた場合には、

改めて景品表示法上の措置を採ることはしないという運用はしばしばとられています。

公正競争規約参加者の違反行為を公正取引協議会で処理することに関しては、次の判決によって、その適法性が明らかにされています。

ただし、公正競争規約に参加している事業者であっても、その公正競争規約に違反する行為を行い、かつ、その行為が景品表示法にも違反する場合には、 事案の性質等に応じて、消費者庁から景品表示法に基づく措置等を受けることがあります。

景品表示法が公正競争規約による自主規制の制度を設けた趣旨は、第一次的には自主規制の可能な限り、これを機能させる点にあると考えられること、 規約参加者に対して公正取引委員会が行った排除命令、警告の事例に対して本件の措置がいわゆる平等原則に反しているとは結論できないこと、 本件の措置に関し、手続面のかし、他事考慮等の裁量権逸脱も認められないことなどからすると、 本件に関する自主規制と排除命令の合理的な選択についての公正取引委員会の裁量権の範囲を超え、あるいは濫用にわたり違法なものであるとは到底いえない。

ただし、公正競争規約に参加している事業者であっても、その公正競争規約に違反する行為を行い、かつ、その行為が景品表示法にも違反する場合には、 事案の性質等に応じて、消費者庁から景品表示法に基づく措置等を受けることがあります。

小林勇作ほか3名による損害賠償請求事件(金沢地判昭和53年8月2日(昭和50年(ワ)第278号))

(原告が公正取引委員会に措置を求めて事件を報告したのに対し、公正取引委員会は違反行為を行っていた事業者が公正取引協議会の会員であったことから、

事件の処理を公正取引協議会に委ねたことによって、原告が損害を受けたと主張した損害賠償請求事件)景品表示法が公正競争規約による自主規制の制度を設けた趣旨は、第一次的には自主規制の可能な限り、これを機能させる点にあると考えられること、 規約参加者に対して公正取引委員会が行った排除命令、警告の事例に対して本件の措置がいわゆる平等原則に反しているとは結論できないこと、 本件の措置に関し、手続面のかし、他事考慮等の裁量権逸脱も認められないことなどからすると、 本件に関する自主規制と排除命令の合理的な選択についての公正取引委員会の裁量権の範囲を超え、あるいは濫用にわたり違法なものであるとは到底いえない。

(非会員への対応)

前記、相談、試買検査会、店頭調査の結果等を踏まえ、必要に応じ、 非会員を指導するとともに、公正競争規約への参加を勧誘しています。公正競争規約の設定

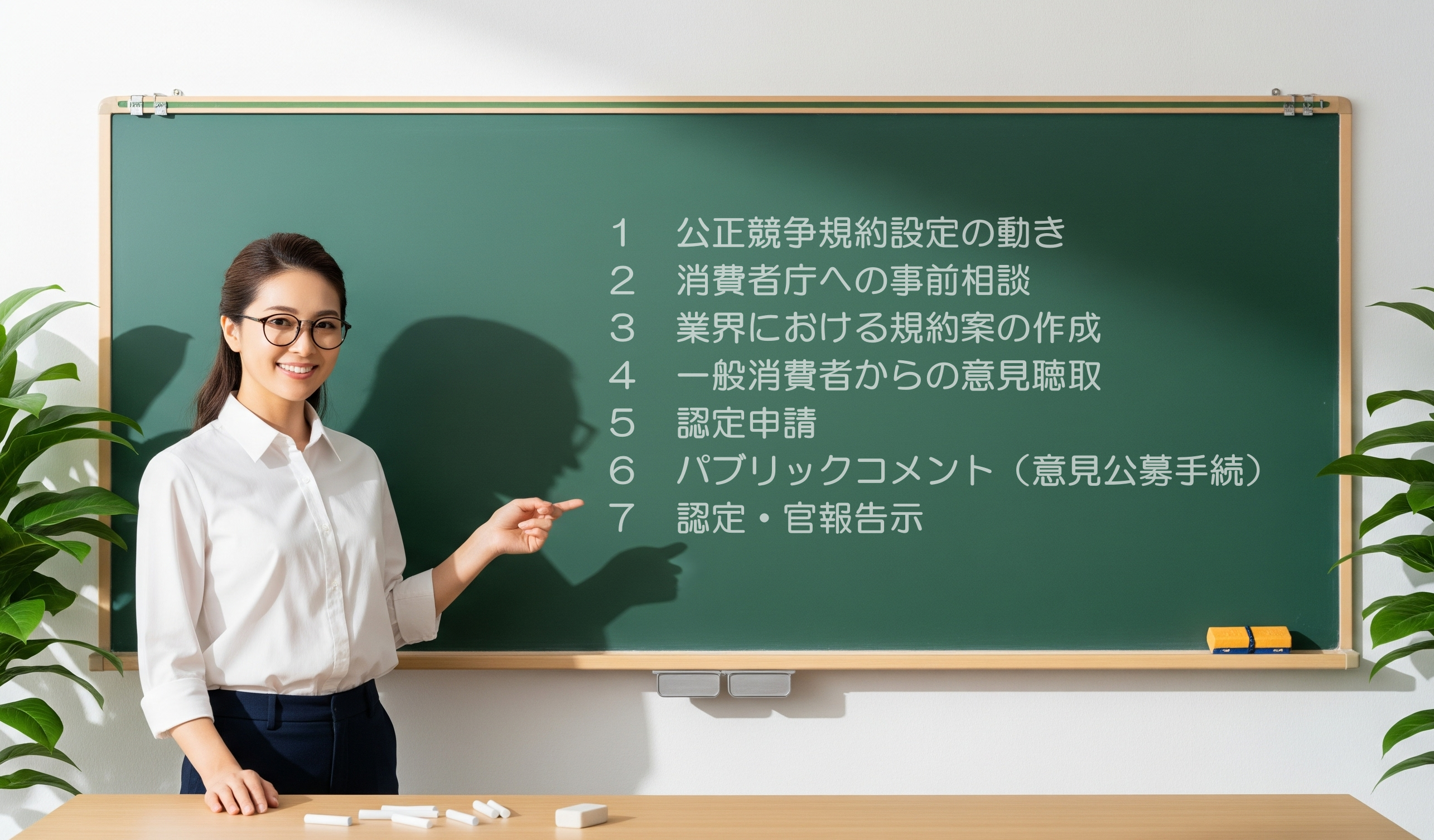

公正競争規約の設定の手順については、特段、法令等によって手続が定められている訳ではありませんが、

これまで、公正競争規約を設定してきた公正取引協議会が、

一般に、どのような方法で、公正競争規約を設定してきたかについて、規約設定の動きから認定に至るまでの流れをご紹介します。

1. 公正競争規約設定の動き

公正競争規約を設定する切っ掛けは、

業界内で行われていた過大な景品類の提供や不当表示を是正したい、

規約に基づき適切な表示を行った商品に公正マークを付して消費者にアピールしたい、

原産国表示など特定の表示について拠所となる業界の表示のルールを設けたいなど業種によって様々です。

2. 消費者庁への事前相談

消費者庁は、規約の内容について具体的な検討を始める前の段階で、規約とは何か、

その内容や効果といった一般的な内容も含め、業界が設定しようとしている規約のイメージ等について

相談を受け付けているとしています(消費者庁パンフレット「よくわかる景品表示法と公正競争規約」)。

そこで、公正競争規約を設ける機運が業界内で醸成され、公正競争規約の設定について検討を始める際には、 まずは、消費者庁に相談するのが良いと思います。 また、公正取引委員会においても、規約の内容について検討を行っているとされています。

なお、当連合会においても、公正競争規約の設定に関する相談を受付ていますので、お気軽にご相談ください。

そこで、公正競争規約を設ける機運が業界内で醸成され、公正競争規約の設定について検討を始める際には、 まずは、消費者庁に相談するのが良いと思います。 また、公正取引委員会においても、規約の内容について検討を行っているとされています。

なお、当連合会においても、公正競争規約の設定に関する相談を受付ていますので、お気軽にご相談ください。

3. 業界における規約案の作成

実際に規約案を作成する過程では、市場に出回っている商品パッケージや広告チラシ等の実際の表示物を持ち寄って、

適正な表示の在り方について検討を重ねるなどして、業界内での意見をまとめていきます。

規約は、事業者又は事業者団体が自主的に定める表示又は景品類についてのルールですから、 規約案は規約を設定しようとする業界(事業者や事業者団体)が作成します。

消費者庁と公正取引委員会によって認定された規約及びその施行規則は、 当連合会のページに掲載していますので、 参考にしていただけるかと思います。

規約は、事業者又は事業者団体が自主的に定める表示又は景品類についてのルールですから、 規約案は規約を設定しようとする業界(事業者や事業者団体)が作成します。

消費者庁と公正取引委員会によって認定された規約及びその施行規則は、 当連合会のページに掲載していますので、 参考にしていただけるかと思います。

4. 一般消費者からの意見聴取

公正競争規約は、事業者又は事業者団体が自主的に定める表示又は景品類についてのルールですから、

その内容は当該業界で決めるわけですが、消費者庁と公正取引委員会に認定を受けるためには、

景品表示法第36条に規定された要件

(不当な顧客の誘引を防止し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであることや

一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないことなど)をクリアする必要があります。

そこで、認定を受けようとする規約案について、一般消費者にとっても適正なものとするために、 消費者団体に個別に規約案について説明して意見を聴取するほか、 一般消費者、学識経験者等に出席を依頼し、「表示連絡会等」と呼ばれる会合を開催して 規約案の内容について説明し、意見を求める方法を採るのが一般的です。

このようにして聴取した消費者意見を踏まえて、必要に応じ、そうした意見を反映して規約案をとりまとめます。

そこで、認定を受けようとする規約案について、一般消費者にとっても適正なものとするために、 消費者団体に個別に規約案について説明して意見を聴取するほか、 一般消費者、学識経験者等に出席を依頼し、「表示連絡会等」と呼ばれる会合を開催して 規約案の内容について説明し、意見を求める方法を採るのが一般的です。

このようにして聴取した消費者意見を踏まえて、必要に応じ、そうした意見を反映して規約案をとりまとめます。

5. 認定申請

景品表示法第36条に基づき、消費者庁長官及び公正取引委員会に対して規約の認定に係る申請を行います。

6. パブリックコメント

「パブリックコメント(Public Comment)」とは、

政府や自治体、行政機関などが新しい法律・規則・政策・計画などを制定・改正する際に、

それに対する国民や関係者からの意見を募集する制度です。日本語では「意見公募手続き」とも呼ばれます。

政策の透明性を高める、多様な立場からの意見を反映させる、行政の暴走や独善を防ぐといった目的で実施されます。 具体的な流れとしては、行政機関が案(法案・規則・計画など)を公表する、 一定期間、国民や関係者が意見を提出できる(通常30日程度)、意見は誰でも提出可能(特定の資格は不要)です。

提出された意見をもとに、案の修正・検討が行われます。

行政機関は、募集期間中に寄せられた意見を分類・要約し、「意見に対する考え方」という形で公表します。 公表文には、どの意見を採用したか又はしなかったか、そしてその理由も記載されます。 また、必要に応じて提出された意見に基づき、規約の内容を一部修正する場合があります。

修正が大きい場合は、再度パブコメを実施するケースもあります。

政策の透明性を高める、多様な立場からの意見を反映させる、行政の暴走や独善を防ぐといった目的で実施されます。 具体的な流れとしては、行政機関が案(法案・規則・計画など)を公表する、 一定期間、国民や関係者が意見を提出できる(通常30日程度)、意見は誰でも提出可能(特定の資格は不要)です。

提出された意見をもとに、案の修正・検討が行われます。

行政機関は、募集期間中に寄せられた意見を分類・要約し、「意見に対する考え方」という形で公表します。 公表文には、どの意見を採用したか又はしなかったか、そしてその理由も記載されます。 また、必要に応じて提出された意見に基づき、規約の内容を一部修正する場合があります。

修正が大きい場合は、再度パブコメを実施するケースもあります。

7. 認定・官報告示

最終案が確定すると、消費者庁及び公正取引委員会が、公正競争規約として「認定」します。

この認定は官報で公式に告示されます。

認定された団体や事業者は、その後、認定証の交付を受け、規定されたルールに従って運用を始めることになります。

この認定は官報で公式に告示されます。

認定された団体や事業者は、その後、認定証の交付を受け、規定されたルールに従って運用を始めることになります。